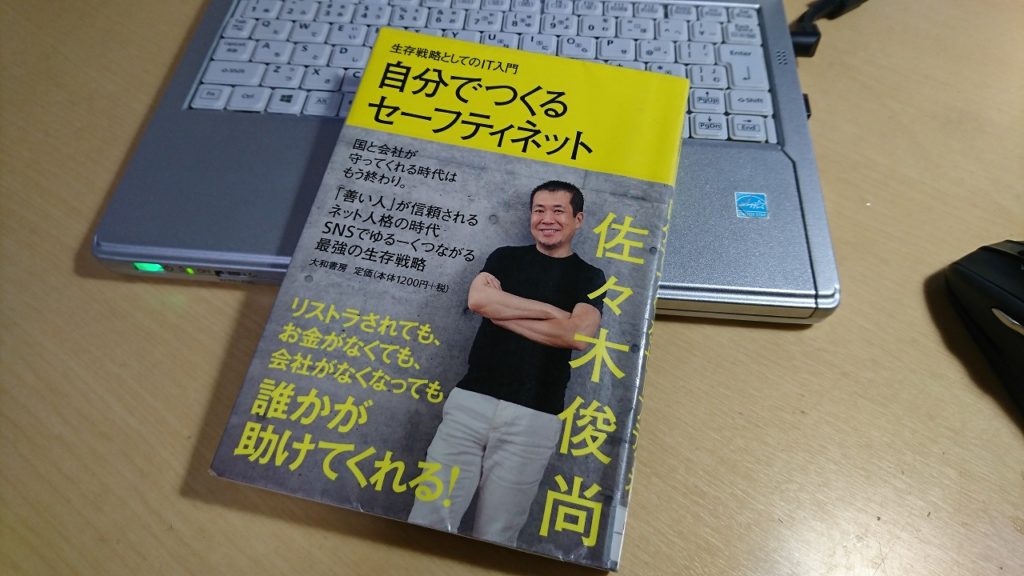

『生存戦略としてのIT入門 自分でつくるセーフティネット』を読み終えました。

ポイントとしてはつぎの3つ

・IT、とくにSNSが社会を透明化させる

・そのなかでは、善人でいること、与える人であることが生存の条件になる

・それが新しい時代のセーフティネットです。

すごくざっくりいうとこういう流れです。

基本的な認識として、会社に代表される日本のムラ的な共同体(=箱)が壊れ始めていて、これからは内側に籠っていっても誰も守ってくれない、評価されるかどうかも怪しい。

そうしたなかでは、積極的に外(箱がないのでこの表現も本当はおかしい)とつながり、薄く広く、信頼を積み重ねていくことが大切で、そのためにFacebookなんかのSNSがある、というのが著者の主張と読めます。

確かに、今では終身雇用は幻想で、いきなり会社を放り出させるかもしれない、そのなかで絶えず何かしらの形で広く与え、ネット上で信頼をクレジットしてきた人は、何かしらの手を、それもちょっとした、手を差し伸べられる可能性が高い。

これは確かにその通りだなと思います。まずは、ネット上で与え、与え、ひたすら与えてギバーになること、そうして築いた信頼というクレジットを、いざというときにマネタイズしたり、別の形で現実的なサポートとして受け取ったり、という世界がすでにあちこちで実現しています。

IOCはちょっと極端な例ですけれども、クラウドファウンディングなどはその一例でしょう。

私はSNSでトモダチ100人できません♪という人間ですが、それはコミュニティが職場の一部と大学などの直接な知り合いに限られているからです。

実際に直接会えて、連絡先を知っている人間しかSNSにはいないので、非常に狭く、ある程度は強いつながりと言えます。

ですから、著者の書くセーフティネットとしてはかなり弱いと言えます。

反省します(;^_^A

しかし、箱が壊れてしまっていいのかな、もしくは、箱ってそんなに簡単に壊れるのかなと。人間は3人集まれば派閥ができるというほど政治的な生き物です。

そして、ブロガーやユーチューバーなど、個人でマネタイズの仕組みを作っている一部の特異な例を除けば、人が労働を提供して、そこから社会に直接貢献するためには、やはり一定の組織力が必要です。

組織から、自由になる個人はいたとしても、社会の方がまだ組織を必要としている。そんな気がするのですね。だから、そのなかでサバイブする方法や手段もまだ重要で、それをおろそかにして、セーフティネットをつくっていると、それはちょっと違う。

もちろん、著者の佐々木さんはそんなことはわかっていると思うのですが、そんな読み方をされてしまうとちょっと危険かなとは思いました。大事なのは両方に軸足を持つこと。組織でもしっかりした足場を気づける、個人としても箱の外にしっかりとして軸足がある、だから双方で踏ん張れる、それがめざすカタチかな、と思います。

まとめ

・箱の中と外で、ちゃんと軸足を持つ